index prosa index prosa

Ein Abschied zu Zeiten der Coronaaus zwei Briefen von Ende 2020© Sabine Vess |

21.09.2020 26.11.2020 Nach und nach, seit langem schon, hatten wir Abschied von ihm genommen und er von uns. Irreparabel zerbröckelten Teile seines Gehirns, stürzten ein. Jede nächste Stufe liess mich aufschreien, lautlos, singend, doch schreiend. Warum schreist du so, fragte er. Der Schrei musste raus, sagte ich. Die Entscheidung über eine angemessene Zeremonie der Bestattung nahm Corona uns ab. Tag und Nacht, wieder und wieder, immer aufs Neue hatte ich ihm bestätigt, er bliebe zu Hause. Nach einem Sturz und einem Tag im Krankenhaus starb er am vierten Tag gegen Mitternacht. Beide Töchter und ich begleiteten seinen Leichnam zum Krematorium. Da standen wir zu Füssen des Sargs. Eltern sind gleich Felswänden entlang eines Tals, sagte ich. Das Tal reagiert auf Wetterumschwünge und andere Veränderungen, die über die Wände hereinbrechen oder lange schon an ihnen nagen, nicht dass es begreift, was sich da abspielt. Auch die Felswände begreifen im Grunde nichts voneinander und dem Tal. Menschen können sich ihre Gehirne über das Warum ihrer Eltern zermartern; begreifen ist nicht nötig. Immer exaktere Analysen ermöglichen es Menschen exakter vorherzusagen und dem Nachwuchs die als nötig erachtete Hilfestellung zu leisten. Es handelt sich immer um Rechnungen mit wenigstens einer Unbekannten. Und der Mensch hat Recht auf Geheimnisse, eine Kammer ohne Zutritt, auch stehen die Türen offen, liegt alles bloss da. Wir fuhren heim, sein Leichnam ins Feuer. Die Enkel hatten den Leichenschmaus zubereitet. Wir stiessen auf Papa, Opa, meine andere Hälfte, das Leben an. Der Tod des anderen stösst dich raus in die Welt: Geh!

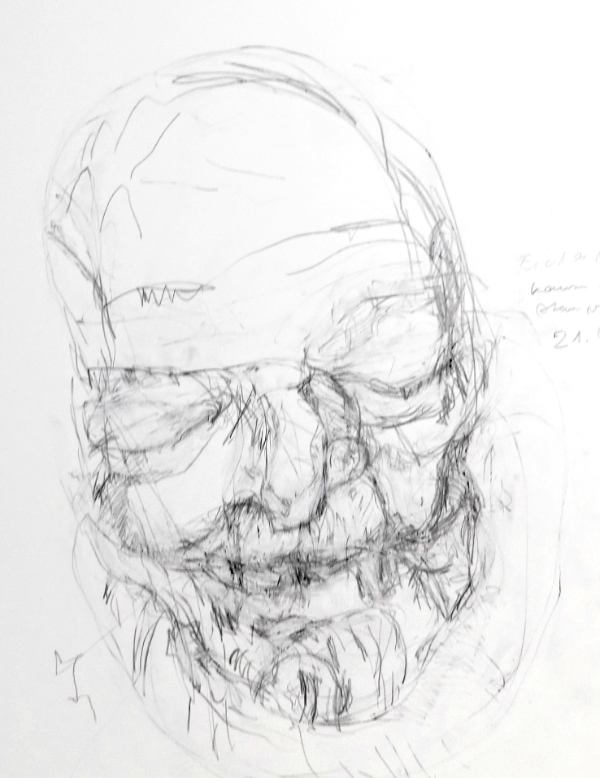

21.12.2020 Es wurde dunkler, kälter, man rückte zusammen, als ginge das noch zu elft auf knapp 50 Quadratmetern und Leopold, dem Holzbein unseres Vaters. 1953, zu Beginn unserer Zeit in Heidelberg. Zwei Jahre später zogen wir in das Haus, in dem unsere Mutter blieb, bis wir sie abgelegt hatten, die Krähen kamen. Das war 1997. Ich spielte Blockflöte, sang im Kirchenchor. Ob es ein bisschen gehe und was ich jetzt, herrschte Corona nicht, getan hätte, hätte tun wollen? Von heute an, drei Monate nach seinem Tod, werden die Tage wieder länger. Nach der Einäscherung, allein, in einer Einsamkeit gleich der, in die mich jeder Strich, den ich aufs Papier setze, schlagartig versetzt und ich nie weiss, was mich von daher dann anstarren wird, hatte ich in den nur mehr meinen Räumen und Zeiträumen, im Haus und also in mir, mit dem Umräumen und Entrümpeln auch meiner Sachen angefangen. Ich darf noch zum Supermarkt, das Auto auslassen wie einen Hund, zur Abfalldeponie, über die Stadtwälle laufen wie einst Karl Marx mit seinen Furunkeln, entlang des Flusses, durch die Strassen dieser kleinen Stadt, Menschen zuwinken und in vorgeschriebenem Abstand, hinter vorgebundener Maske Worte wechseln. Ich hatte ihn eher gezeichnet, gemalt, in Zink geätzt. Er hatte zu meinen in ihren Bewegungen erstarrten weiss transparenten fleckigen Kumpane meines 'Karnevals' auf der Bühne gehört und im Saal am Mischpult dafür gesorgt, dass meine Stimme im 'Humba Humba' der von ihm zusammengebrauten Geräuschkulisse nicht unterginge. Bis in sein Röcheln hatten wir immer auch gelacht. |

|

|