index reiseberichte.... zurück index reiseberichte.... zurück

|

Sie sitzen am Tisch, sind betrunken, er mehr als sie. Sie trägt ein blaues Kostüm mit weisser Bluse. Ihre Tasche hängt am Arm. Ihr Leib ist noch stramm.

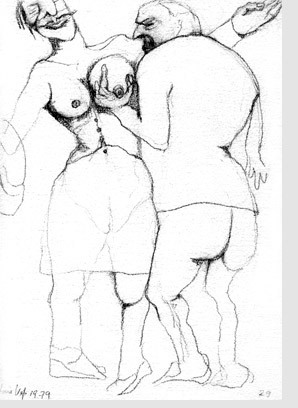

Sie sitzen am Tisch, sind betrunken, er mehr als sie. Sie trägt ein blaues Kostüm mit weisser Bluse. Ihre Tasche hängt am Arm. Ihr Leib ist noch stramm.Die Kapelle fängt an zu spielen. Sie will tanzen. Er torkelt hinter ihr her. Auf ihr Gesicht zaubert sie das Lächeln einer Ballerina. Er will nicht tanzen. Stolpert um sie herum. Öffnet ihre Bluse, greift in die Brüste. Das Blut steigt ihnen in die Gesichter. Sie knöpft die Bluse wieder zu. Mit streichelnden, kreisenden Bewegungen hält er sich an den unter dem Stoff stehenden Titten fest. Seine Hose beult aus. Er drückt sie an sich, bebt, sucht ihren Mund, nestelt an ihrem Kostüm. Sie macht sich frei. Drückt ihm die Tasche in die Hand, dreht sich mit zur Seite gestreckten Armen im Kreis, wackelt mit dem Hintern, behält ihn im Auge, bewegt sich auf ihn zu und wenn er auf sie zu taumelt, von ihm weg. Er stolpert auf ihren Mund zu, ihre Brüste, fummelt mit seinen klobigen Fingern an seinem Hosenschlitz 'rum, japst. Der Mann am Nebentisch lässt den Ober eine Flasche Wodka neben mich stellen. Die Landschaft zwischen Gdynia und Szczecin stimmt mich ruhig, erinnert mich an Brabant. Ist grösser, weiter, hüglig. Immer frage ich mich, was hinter den Hügeln liegt. Diese Landschaft ist spannender. Szczecin. Der Portier schwankt schon. Er soll mich auf mein Zimmer bringen, kämpft mit meinem Rucksack. Dieser dünne, von der Uniform zusammengehaltene Mann stolpert durch die Korridore, stolpert in mein Zimmer. Der Teppich schlägt um. Er bückt sich, schlägt ihn zurück, streichelt ihn mit beiden Händen glatt. Der Teppich schlägt um. Beim dritten Mal klopfe ich ihm auf die Schulter: "Ich tue es schon." Er lächelt unbeholfen, reibt seine Hände aneinander. Rückwärts stolpernd unter Bücklingen verlässt er das Zimmer. Wieder packe ich aus. Es stinkt nach Lysol. Die Badewanne ist verkrustet. In der Klosettschüssel liegt eine Lysollache. Das Mineralwasser schmeckt auch nach Lysol. Die Wand hinter meinem Bett ist verschimmelt. Das Fenster schaut auf den Hinterhof, auf graue Mauern, glanzlose Fenster, Grosscontainer, graue Menschen. Alles ist so schmuddelig, so abgenutzt. Das Lysol. Hier bin ich als Kind gelaufen. In der Nacht werde ich wach. Da ist? Mein Leib juckt Zuhause müssen sie meinen Kopf nachsehen. Die Mäuse im Zug nehmen riesige Umfänge an. Dabei waren es nur ganz kleine graue Mäuse, im Zug von Gdynia nach Szczecin. Nach einem Besuch ans Klo (wie kann man Scheisse nur so über Wände verschmieren!) waren sie mir beinahe lieb. Wenn der Zug gleichmässig fuhr und die Menschen schliefen, kamen sie unter den Bänken hervor. Wie mager sie waren. Sie frassen meine Kuchenkrümel. Es klopft an meine Tür. Eine Stimme ruft: "Ich bin es, Molly!" Ich weiss, dass Molly die Dame ist, die beim Empfang nach mir gefragt hat. Schlaftrunken öffne ich die Tür. Neben Molly steht eine Frau in Uniform. Handschellen schnappen um meine Gelenke. Molly lächelt, hebt die Achseln.Der Traum beunruhigt mich. Ich nehme mir meine Notizen vor, arbeite sie durch. Schreibe Stichworte auf. Lese die Blätter so oft durch, bis ich mit Hilfe der Stichworte alles rekonstruieren kann. Zerreisse die Blätter, spüle die Schnipsel durchs Klo. In meine Zeichenblöcke schreibe ich: Theaterzeichnungen nach Schulz. "Theater ist heilig", höre ich sie sagen, und: "Schulz ist möglich, Schulz ist tot." Der Wunsch bei dir zu sein überschattet alles. Der Himmel ist schwer. Ich laufe. Alles muss ich mir erlaufen. Schneller kann ich nicht wirklich aufnehmen. Über die Holzbrücke muss ich, da fängt die Siedlung an. Eine Gartensiedlung. Ein grosses verkommenes Haus steht gleich links hinter der Brücke. Es sieht unbewohnt aus. Davor hockt regungslos ein kleines Mädchen. Pappkarton-Kulisse? Wirklichkeit? Barbara, unsere jüngste Tochter, baut immer solche Häuser aus alten Pappkartons. Ich bin da. Öffne die Gartentür, stehe nach ein paar Schritten vor einer zweiten. Bissiger Hund! Ein alter Mann giesst Blumen. Er sieht mich und sagt: "Sabinchen, komm rein." Er öffnet die zweite Gartentür. Er weiss, dass ich heute komme, also bin ich es. Er hat mich noch nie gesehen. Er kannte meinen Vater, damals. Ich betrete seine Behausung. Er ruft seine Frau, seine dritte. Sie war gestern in der Stadt, hat in allen Hotels nach mir gefragt. Sie wussten nur, dass ich gestern ankommen sollte, sie heute besuchen wollte und morgen weiterfahre. Das hatte ich ihnen geschrieben. Er erzählt von dem schönen jungen Mann, den er damals kannte, und dem kleinen Mädchen. Sie arbeiteten in derselben Firma. Er war ihr Postillion d'amour. Wir trinken Kaffee. Das Foto von meinem Vater mit Anastasia, unserer ältesten Tochter, das ich seit Jahren bei mir habe, meistens das einzige Foto überhaupt, nimmt er sich. Es verschwindet in einem Briefumschlag. In dem stecken alle Erinnerungen, alle Briefe dieses Mannes, den er damals kannte. "Erst kamen die Polen und dann der Iwan. Das warn keine Menschen mehr, Sabinchen", er schüttelt den Kopf. "Die Frauen kramten in der Kommode, zogen die Unterröcke von der Frau an, stolzierten so auf der Strasse. Nach drei Stunden gehe ich, gebe ihnen alle Dollar, die ich bei mir habe. Tränen schiessen in seine Augen. Die Frau geht ins Nebenzimmer, kommt mit einem Frühstücksgedeck wieder raus. Ihr Prunkstück, blaue Blümchen, die Tasse von innen vergoldet. Ich muss es annehmen. Für ein paar lumpige Dollar schenken sie mir ihr kostbarstes Gedeck. Ich kämpfe mit meinen Tränen. Gehe. Er winkt, bis wir uns nicht mehr sehen können. Es regnet. In dieser Trostlosigkeit will ich nicht stehen bleiben, warte nicht auf den Bus. Sie hatten mir einen Fahrschein gegeben. Ich halte mich an meiner Tasche fest, laufe. Ich friere. An dem verkommenen Haus vorbei. Das kleine Mädchen ist nicht mehr da, also Wirklichkeit. Über die Holzbrücke, entlang den kaputten Gebäuden, den langen Güterzügen, durch verwahrloste Hafenanlagen. 200 Meter vor mir läuft auf einmal ein Mann. Wie ich geht auch er Richtung Stadt. Unser Abstand darf sich nicht verringern. Der Regen durchnässt mich, Wasser rinnt über mein Gesicht. Ich klammere mich an meine Tasche. Ich habe Angst. Als ich die Strassenbahn in der Ferne sehe, atme ich auf. Dann sehe ich Menschen. Zum ersten Mal muss ich mich zwingen zum Essen zu gehen. Den Ober, bei dem ich Geld tausche, empfinde ich als einen unerträglichen zudringlichen Widerling. Mit seinem Körper bedrängt er mich, drängt mich immer weiter. Ich weiche rückwärts vor ihm zurück, bis ich sitze, wo er mich haben will, in seinem Revier.

Mit Mühe und Not würge ich das Essen runter. Bestelle einen Wodka. Er rinnt mir durch die Kehle, erwärmt mich. Was macht Deutsche so schrecklich deutsch? Es sind nicht nur die dunkelbraunen Hemden und schwarzen Schlipse. Noch während ich lustlos mit meiner Gabel im schon lauen Essen herumstochere präsentiert der Widerling die Rechnung. Ich laufe noch einmal durch die Stadt, durch die Strasse meiner Mutter - ob ich auch durch die meines Vaters laufe, durch ihre gemeinsame, weiss ich nicht - durch Parks, an der Oder entlang. Lange sitze ich noch auf der Schlossterrasse. Gegen Abend ist meine Polenzeit um. Ich hole meinen Rucksack, spreche noch lange mit dem Portier. Jetzt ist er nüchtern. "So eine zierliche Frau, solch eine Reise, ganz allein! Unmääglich", sagt er. Wir schütteln uns die Hände. "Wenn Sie bleiben wollen, ich kann das für Sie regeln", sagt er, "ich kann Ihnen helfen."

Zwei junge polnische Frauen mit einem Jungen kommen noch in unser Abteil. Zähne, die fehlen, fehlen. Sie fahren zu ihren Männern, Gastarbeiter in der DDR. Nach den Grenzkontrollen - wie schäbig die Gastarbeiterfrauen behandelt werden - versinken die Polen in Schlaf, diesen vollkommenen Schlaf. Die Deutschen nicht. Ostberlin. Mit der S-Bahn fahre ich zum Alexanderplatz. Den Fahrschein schenkt mir die junge Frau, die die Dicke abholt. Hotel 'Stadt Berlin'. Als ich die Halle durchquere, zieht der Mann bei der Rezeption eine Karte aus der Kartei. "Holland?", fragt er. Ich nicke. Maria holt mich im Hotel ab. Als sie ins Frühstückszimmer kommt, spüre ich, dass sie es ist. Das Blut unserer Grossmutter. Ich stehe auf, wir begrüssen uns. Wir haben uns noch nie gesehen. Doch, als ich ein Baby war, in Spandau. Erst seit wenigen Jahren weiss ich von ihrer Existenz. Sie hatte ihn kennen gelernt, als sie nach Berlin kam. 1949. Heiraten konnten sie nicht. Glücklich die Jahre bis zur Mauer. Er wohnte West, sie Ost. Sie waren jeden Tag zusammen, flogen in Urlaub. Sprachlos sahen sie zu, wie die Mauer zwischen ihnen errichtet wurde. Er West, sie Ost. Jeden Tag liefen sie zur Mauer, immer zur selben Stelle, immer zur selben Zeit. Sie sprang dann immer ein paar Mal in die Luft, schwenkte die Arme über dem Kopf, rief die paar Mal seinen Namen. Sie wusste, dass er sie sah. Gegen Abend bringt sie mich zum Bahnhof Friedrichstrasse. Bringt mich bis zur ersten Kontrolle. Es sind drei. Entlang des Bretterzauns wird mir kalt. Die Hand fährt mir an die Kehle. "Es würgt mich", sage ich. "Er musste ja sterben", sagt sie, "jeden zweiten Tag." Der Beamte schaut sich meinen Pass an, zeigt ihn seinem Kollegen. "Wie kann man einen Stempel nur so schief in einen Pass setzen", sagt er. Westberlin. Blindlings steige ich nach dem Verlassen der DDR in eine S-Bahn oder U-Bahn. Länger als eine Stunde irre ich durch Strassen. Im vereinbarten Hotel auf unserem Zimmer warte ich auf Victor. Ich arbeite sofort die Stichworte wieder aus. Wir fahren noch einmal durch die Mauer. Wieder dieses Würgen. Entlang der Mauer.

Wir bringen sie nicht mehr in ihre Wohnung, verabschieden uns auf der Strasse. Spandau. Götelstrasse 39. Meine erste Wohnung. Eine frühere Nachbarin zeigt uns die Wohnung. Zwei Zimmer, eine winzige Küche, ein Bad. Aufnehmen kann ich nichts mehr. Ich habe keine Sehnsucht nach den Kindern. Dass ich nach Zaltbommel, nach Hause fahre, ist selbstverständlich. In einer fremden Stadt, in einem Hotel ziehe ich mich zum Zeichnen aufs Bett zurück. Durch die Kontrollposten zur DDR, die Kontrollposten zur Bundesrepublik Deutschland. Die Kälte in mir vor machtloser Wut.

Zaltbommel. Ich liege zwischen zwei Wolldecken, bin voll wohlig erregender Wärme. Ich gestatte mir diesen Zustand noch zehn Minuten. Er liegt in seinem Bett, als sei das die ganze Welt. Wie glatt und gleichmässig holländische Gesichter sind. Die Extreme hat man ihnen abgehackt. Woran soll ich mich festhalten. Sie bieten mir keinen Einlass, gebieten mir Halt. Wie bedrückend alles wieder ist. Jeder will etwas von mir. Sie wollen nachholen. Leben kann man doch nicht nachholen. Ich fühle Tränen in meinem Leib, gern würde ich sie loswerden. Nachts, wenn die Bilder über mich herfallen, fällt Wasser aus meinen Augen. Mein Gesicht zerreisst. Ich schreie ohne Laute. Morgens ist mein Gesicht wieder glatt, nur die Augen brennen. Ich schreibe mich leer. Orgasmen erschüttern meinen Leib. Meine Mutter sagt: "Sabinchen, was haben wir nur mit dir verkehrt gemacht, dass du so bist, wie du bist. Es tut mir weh." Seit ich male, verstehen sie mich nicht mehr. "Damit kann man doch nicht leben", sagen sie. Seit ich male, verlasse ich sie, jenen Zustand, gehe. Nicht, dass ich nicht hier bin. Warum tut es so weh, wenn meine Mutter das sagt? Warum kann ich sie nicht in mir töten um ihr frei gegenüber stehen zu können? Ich muss immer wieder ihr Blut von mir abwaschen. Ob ich ihrer Asche je entkommen kann? Menschenasche ist fett. Tötung, Verneinung binden fest, schlagen zurück, geben keine Weite, keinen Abschied. Du schlägst dich auf die Flucht. Heute Nacht, als die Bilder über mich gekommen sind, diese Ungeheuer, die mir aus dem Kopf wachsen, Besitz von mir nehmen - mit meinem ganzen Leib bin ich in ihnen - und ich gefürchtet habe in ihnen stecken zu bleiben, habe ich gewollt, jemand zermalmte meinen Schädel. Dieses Monstrum von einem Leib. Ich muss ihn vernichten, zerschlagen, zermürben! Ich brauche ihn. Aus mir heraus gebären sich abscheuliche Mengen. Auf dem Papier sind sie nicht mehr von mir. Sie müssen durch mich hindurch, sind behaftet mit meinem Blut, meiner Asche. Meine Kinder auch. Ich schlafe. Wir gehen Essen. Mein Leib sträubt sich. Wogegen? Beim Kaffee wird mir heiss, kalt. Mit knapper Mühe halte ich mich zusammen, nehme irgendwie teil. Niemand merkt etwas. Es ist ja nicht ihre Schuld. Ich schlafe, werde wach. Mein Leib ist in Aufruhr. Gesichter. Bilder. Du. Wie tief die Gleichheit wurzelt, das Anderssein schmerzt. Es gibt Grenzen, die nicht zu durchbrechen sind, nicht ohne den jetzigen Menschen zu verlieren. Beim Durchbrechen der Maske stosse ich auf den Menschen und schliesslich auf den warmen roten Schlamm, jedes Wegfallen gekannter Gleichungen. Um weiter schlafen zu können nehme ich einen Krümel Schlaftablette. Er setzt sich neben mich, sagt etwas, geht davon aus, dass ich da bin. Er streichelt mich, geht davon aus, dass ich empfänglich bin. Beim Frühstück in Ostberlin spreche ich mit Jazzmusikern aus London. Beim Abschied frage ich den einen welches Instrument er spiele. Er sagt: "Saxophon und Klarinette." Ich sage: "Ich spiele auch Klarinette, aber schlecht." Und ich sage: "Aber zeichnen kann ich." Sofort ärgere ich mich über diesen Satz. Wie gering muss ich mich fühlen, hebe ich das, was ich kann, so hervorhebe. Wie oft bleiben mir die Worte nicht im Hals stecken, wage ich nicht zu sagen dass ich es gerade eine Nuance anders sehe, fühle. Mein Schweigen betrachten sie als Zustimmung. Ich bin nicht da, als ich am Steuer sitze. Um mich herum ist eine Hülle von - ich weiss nicht. Liebe macht einsam. Aus der Wunde in meiner Hand ziehe ich wunderschöne, goldbraun geflammte flauschige Federchen.Die Briefe, die Victor und die Kinder nach Polen geschickt hatten, kommen zurück mit dem Vermerk: Keine solche Person in unserem Hotel! Sabine P.S: 9.11.1979 |

An einem grossen Tisch wird polnisch-deutschdemokratische Freundschaft manifestiert. Ein deutscher Wimpel steht auf dem Tisch, man spricht deutsch. Die Deutschen sind die Gastgeber. Ein Deutscher klopft einem Polen gönnerhaft auf die Schulter: "HO! HO! HO! Erinnert ihr euch noch an den ersten Trabant, den wir euch gebracht hatten? Einen Kanister Benzin hatten wir auch gleich mitgebracht. Das haben wir für euch getan! Erinnert ihr euch noch?" Und die Polen nicken mit schräg gehaltenen Köpfen und nach vorn gezogenen Schultern. Nicken mit dem ganzen Oberkörper, lächeln mit zusammengepressten Lippen und hochgezogenen Augenbrauen zu den Gönnern gebeugt. Ihre linke Hand strecken sie ihnen halb geöffnet entgegen, nur die Hand, den Arm halten sie angewinkelt an den Oberkörper gepresst. Die Rechte drücken sie gegen ihre Brust. Einer der Polen spricht nur polnisch.

An einem grossen Tisch wird polnisch-deutschdemokratische Freundschaft manifestiert. Ein deutscher Wimpel steht auf dem Tisch, man spricht deutsch. Die Deutschen sind die Gastgeber. Ein Deutscher klopft einem Polen gönnerhaft auf die Schulter: "HO! HO! HO! Erinnert ihr euch noch an den ersten Trabant, den wir euch gebracht hatten? Einen Kanister Benzin hatten wir auch gleich mitgebracht. Das haben wir für euch getan! Erinnert ihr euch noch?" Und die Polen nicken mit schräg gehaltenen Köpfen und nach vorn gezogenen Schultern. Nicken mit dem ganzen Oberkörper, lächeln mit zusammengepressten Lippen und hochgezogenen Augenbrauen zu den Gönnern gebeugt. Ihre linke Hand strecken sie ihnen halb geöffnet entgegen, nur die Hand, den Arm halten sie angewinkelt an den Oberkörper gepresst. Die Rechte drücken sie gegen ihre Brust. Einer der Polen spricht nur polnisch.

Dieser Zug bringt mich nach Berlin. In dem Abteil, in das ich mich setze, sitzen schon zwei junge DDR-Frauen und eine entsetzlich dicke mit massigem Kopf, Quabbelwangen, Rüsselmund, dicken Brillengläsern. Ihr Busen fängt gleich unter dem Kinn an. Ihre Wurstfinger bringen immer wieder den Ausschnitt in Ordnung. Sie trägt ein gehäkeltes Haarnetz. Ihre Arme reichen nicht um ihren Bauch herum, kleben rechts und links neben dem Busen. Unter dem Rock kommen Fettwulste hervor: die Beine. Wie hypnotisiert setze ich mich ihr gegenüber. Oma! durchfährt es mich wieder.

Dieser Zug bringt mich nach Berlin. In dem Abteil, in das ich mich setze, sitzen schon zwei junge DDR-Frauen und eine entsetzlich dicke mit massigem Kopf, Quabbelwangen, Rüsselmund, dicken Brillengläsern. Ihr Busen fängt gleich unter dem Kinn an. Ihre Wurstfinger bringen immer wieder den Ausschnitt in Ordnung. Sie trägt ein gehäkeltes Haarnetz. Ihre Arme reichen nicht um ihren Bauch herum, kleben rechts und links neben dem Busen. Unter dem Rock kommen Fettwulste hervor: die Beine. Wie hypnotisiert setze ich mich ihr gegenüber. Oma! durchfährt es mich wieder.