index prosa index prosa

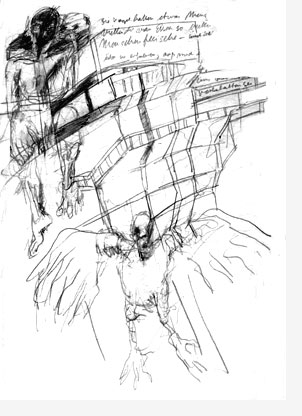

DIE RABENGEIER

© Sabine Vess

Auch Ältere klopfen an vor Ampeln stehenden Autos und Kinder, auf den Hüften Kinder.

Graue Gesichtchen in orangenem Neon, einknickende Knie. Ich hatte sie gemalt, Peru noch weit weg.

Schreiende Reklame.

Gestern Abend schien alles Film und vorbei.

Über zerfressenen Geschossen, zersprungenem Glas stocken sie weiter auf. Legen Parks an mit Wegen, die einfach enden.

Überall Kitsch.

Sie putzen den Kitsch, stapeln ihn wieder auf die zu kleinen Schalen.

Gesichter, wie aus dem Lot geraten.

Augen, die von dauernder Angst vor Missgeschicken sprechen.

Abgerissene Bewegungen.

Das Fussbad auf der Untertasse.

"Es ist schwer da. Allein schon die Temperatur da. Machen Sie's gut!", sagt unser Mann.

"Die Kinder da, überall Kinder", sagt der Mann, den ich begleiten werde, der mich begleiten, mein Schutzengel sein wird. Er hat einen Goldzahn, links oben.

"Neun, zehn Kinder pro Familie. Familienplanung passt nicht in unsere Kultur."

"Ihr Gefüge verändert sich, der Geruch, der Ton, der in ihm herrscht, die Menschen darin beherrscht."

"Die Massensterilisation der Frauen stösst auf Widerstand."

"Und die der Männer?"

Das Fleisch, das wir nicht schaffen, lässt er sich einpacken: "Für den Hund."

Auf der Strasse sehe ich dieselben grossen braunen platten Käfer wie in Kamerun, vor denen mir so ekelte.

Pucallpa.

Schon am Flugplatz rieche ich, wie die herrschende Hitze für alles was dann doch nicht geschieht Entschuldigung ist und der gemachte Mann im Ansehen steht. Koffer, Taschen, Bündel, hingehaltene Papiere, Geschnatter. Motortaxis knattern an uns vorbei. Bei einem gigantischen superrealistischen Holzindianer biegen wir links ab zum Zentrum.

Die Spiegelwand im Essraum. Bevor das zu mir durchdringt. Da sitze ich. Viele hinken. Zerquetschte Frauen, die Hände im Schoss, wartend im Gang. Ich trinke ein Bier und noch eins, schaue. Gehe auf mein Zimmer, spanne mein Moskitonetz. Als rattere die Strasse durch mich hindurch. Er ruft an: "Morgen, halb acht."

Feucht herrscht die Hitze von jetzt an auch nachts.

Eine Riesenschlange wälzt sich der Ucayali in nahezu geschlossenen Kreisen, manche geborsten. Schillernde Sümpfe. Braune Flecken im Grün.

Mit knatterndem Motortaxi zur Stadt. Am gelben Rathaus vorbei. Parteiparolen flattern an seinem Balkon, flattern an Häuserfronten. Links um den Platz mit dem Ehrenmal, der Empore, rechts ab. Beim dritten Baum - dem letzten - bei einem Durchgang zwischen zwei Häusern sind wir da. "Dies ist die Stadt vor der Hölle", sagt er. Am Ende der Strasse ist der Fluss.

Matschiges Fleisch erhebt sich vom Stuhl vor der Tür, fegt sich mit laschem Arm übers Gesicht. "Die Señora." "Guten Tag." Die Señora schlurft sich kratzend ins Haus. Holt unsere Schlüssel. Erst später begreife ich, dass das Hotel, der ebenerdige Holzkomplex links des Durchgangs, dessen Gelb nicht mehr gelb ist, dessen rostbraune Türen abblättern, ihr gehört, sie die Frau des Bürgermeisters ist. Hotel des Bürgermeisters stand in den Papieren.

Zimmer 13, Ecke Durchgang zur Strasse raus, bekomme ich. Die Bretterwände sind hoch, gebrochen weiss. Schräg gegenüber der Tür, eine Stufe hoch, ist das Klo mit Dusche und Waschbecken. Gleich rechts, im Schutz der nach innen sich öffnenden Türhälfte steht ein gemachtes Bett. Geradeaus gegenüber der braunen Klotür, eins mit kahler Matratze. An seinem Fussende im Schatten der geschlossenen Hälfte der Tür, ein riesiger alter Fernseher mit Häkeldeckchen. Ich habe noch kein Land gesehen, in dem es keine Häkeldeckchen gibt. Ein braun gestrichener Tisch mit Blümchendecke und ein Stuhl stehen eingezwängt zwischen der halbhoch abgeschotteten Kloecke und dem Kopfende des gemachten Bettes. Die Señora öffnet die Läden, das Fenster über dem Tisch. Durch Fliegengitter schaut es auf die Seitentreppe des Hauses, vor dem sie sass, auf eine Telefonzelle unter der Treppe. Die grauen Fetzen an den Scheiben! Die Läden des zweiten Fensters, zur Strasse raus über dem gemachten Bett, bleiben geschlossen. Zwei verblichene Kopien romantischer Szenen mit flatternden Tüchern stehen auf dem Brett über den Kleiderhaken an der Rückwand. Ich stelle Tisch und Fernseher um, will an der Strasse sitzen, nehme den Tischlappen, das Häkeldeckchen ab. Die Wände sind nicht verstrebt. Die Tür schliesst schwer. Die abgetretenen dunklen Dielen knarren. An der Decke hängt ein Ventilator. Die Beleuchtung ist Neon, der Fernseher tot. Ich brauchte auch hier kein Moskitonetz, hatte er gesagt. Ich spanne mein Netz und Leinen zum Trocknen der Wäsche. Er ist gleich hin zu den Männern, zum Ausschank an der Strassenecke schräg gegenüber am Platz.

Lachen die Männer, zerreissen ihre Gesichter. Dabei formen sie die eine Hand zu einer Röhre, schlagen mit der flachen anderen drauf, kreischen, blöken ihr Lachen. Er hatte mich geholt. "Freunde." Ich reiche jedem die Hand. Dem aus dem Holz, dem jüngeren, auch aus dem Holz. Das bringt Geld, nicht hier, sondern in Pucallpa und eigentlich nicht in Pucallpa, sondern in Lima. Einem mit schwarz gefärbtem Haar. Seine beige Hose sitzt sehr knapp, seine Absätze sind ungleich schief. Er hinkt. Noch einem und noch einem. Ich trinke mit ihnen. Bringe ab und zu ein Wort heraus. Sie zeigen die Zähne: schlechte Zähne, Zahnlücken, Goldzähne. Sperren sie die Nasenflügel, ziehen sich die Augenbrauen hoch, setzen sich die Köpfe im Nacken fest, kommen ihre Stimmen in höhere Tonlagen, hacken. Das Hacken mit den Armen aus der Ellenbeuge unterstreicht das Hacken der Stimmen. "Gefällt es dir hier?" Ich setze den Kopf im Nacken fest, höre mich lachen wie sie, forme mit der einen Hand die Röhre, schlage mit der flachen anderen drauf, klatschte mir auf die Schenkel. Sie starren mich an. Schauen einander an. Stossen mit mir an. Er und ich gehen essen, es ist Essenszeit. Huhn. Mineralwasser haben sie nicht. Das kaufen wir bei Hermano, eine Strasse weiter. Hermano verkauft auch Bier, Süssigkeiten, Seife, hat eine schattige Terrasse, eine Telefonzelle, einen Kurzwellensender. Wir gehen auf unsere Zimmer. Das ist mehr ein Zeichen, dass unser Zusammensein zu Ende ist, als dass er oder ich aufs Zimmer wollen.

Das Schlurfen von Sandalen, Schuhen, blossen Füssen. Es regnet. Das bringt keine Abkühlung.

Auf der Suche nach Mineralwasser: "Nein, keine Limonade, kein Coca-Cola", streife ich durch die Stadt. Der Männer Gelache! Durch die Geschäfte, ihre Gerüche, entlang den Küchen unter den Abdachungen am Fluss. Da trinken, essen sie an langen Tischen, Männer, Frauen, ganze Familien. Laufe über den Markt und soweit ich mich traue am Fluss entlang und zurück. Auf einer der Geschäftsgalerien, Galerien auf halber Höhe der Häuserfronten, verkauft mir eine schrumpelige Frau Mineralwasser, das ich mitnehmen kann. Wie hoch das Flaschenpfand ist.

"Bitte", frage ich die Señora auf ihrem Stuhl, "wo bekomme ich sterilisiertes Wasser." Morgen sorge er dafür, sagt sie. "Ich brauche jetzt Wasser." Sie nimmt mich mit. Durch den Gang zwischen dem Haus und dem Gästekomplex kommen wir in die Küche. Auf dem künstlichen Hügel daneben stehen Klos und Duschen für Gäste in Zimmern ohne Klo und Dusche. Sie gibt mir einen Becher abgekochten Wassers. Noch weiss ich nicht, dass wir von morgen an hier essen, dreimal pro Tag.

Es dunkelt. Er holt mich. Wir setzen uns in eine Essbude gleich am Platz.

Ich komme noch schlecht an die Gesichter heran, ihrem Kommen, Gehen - ohne wohin?

Mit dem Pick-up über Urwaldpisten. Ein Schlagbaum. Kontrolle der Papiere. Dies ist Erdölgebiet. Wir bleiben stecken. Moskitos stürzen sich auf uns. Wir schlagen mit Händen, Tüchern um uns, rennen, drehn, drehn uns, lachen.

Das Dorf. Die Krankenstation. Warten auf Geleit. Vor einer Vase in einem Holzfeuerchen hockt eine Frau klein wie ein Kind, ganz zerknittert. Sie ist viel jünger als ich. Offene Pfahlbauten mit zwei eingezogenen Böden und Knäueln von Frauen und Kindern. Eines der Häuser unweit des Flusses betreten wir. Auf dem Boden sitzend repariert der Mann Netze. Die Frau zieht sich rasch eine saubere Bluse an, zeigt ihre getöpferten Krüge und Schalen.

Ihre Vorfahren waren die Ersten, die in dieses Land kamen, in diese Hölle vordrangen. Auf der Flucht vor der Schlachtung durch die Hand derer, die dann kamen? Gekommene sind auch sie. Leben - lebten - paradiesisch, lernten wir. "Vielleicht sind es furchtbar alte Völker mit erschöpften, wenn auch ehedem turbulenten Seelen und sollten wir sie in unseren Armen sterben lassen, ihnen die Hand haltend, wie wir es mit unserer Mutter getan haben", sagt meine Schwester.

Sie gebären, öffnen sich unter Schmerzen, werden geboren, reissen sich los aus wundem Offen-Sein.

Egal wie ihr hingekommen seid, wo immer ihr die Augen auftut, etwas in euch sich noch regt, müsst ihr euren Faden aufs Neue aufnehmen, eure Entscheidungen von dann treffen, lehrte ich meine Kinder.

Schliesslich akzeptierte unsere Mutter unsere Hand. Noch zweimal stand sie auf. Dann übermannten sie die Wehen des Todes. Ein langer furchtbarer Kampf. Erschöpft, so offen, wuschen wir den Leichnam, wuschen uns.

Der Besoffene setzt sich auf meine Stufe. Will Geld. Ich gebe ihm keins. Er wankt sehr. Die Frauen laufen wie immer schwanger.

Jeder kann diese Erstgekommenen, ohne Blut an den Händen, ausrotten. Die Kloake des Flusses, die Erde hier, die die seit Urzeiten in ihr lagernden Gifte nicht mehr halten kann, sie selbst, so wie sie an den Rand getrieben leben, erledigen das.

"Früher...". Das ist nicht mehr.

"Indios haben letzten August einen Amerikaner aus seinem Kanu gerissen und übel zugerichtet." "Menschen haben einen Menschen aus seinem Kanu gerissen und übel zugerichtet." "Mörder!" "Starb der Mann?"

"Da in der kalten heissen Strömung fühlst du Peru leibhaftig", sagt er. Auf einmal sind mehr als zehn Leute und Bündel, Kanister, Eimer auf dem Pick-up. Diese Körperchen, feinen Händchen. Sie lächeln verlegen. Wenn Latinos miteinander sprechen, hört sich das an, als schimpften sie sich aus. Ob sie sich die Stimmbänder absichtlich kaputt schreien, des besonderen Timbres wegen?

Er kennt die Pfade. Wir sprechen kaum. Wenn er das Gefühl hat helfen zu müssen, hilft er. Wenn nicht, läuft er weiter. Das Wasser riecht schweflig. In der offenen Hütte am Ufer in einem Moskitozelt liegt eine Familie. Die Steine im Bach drohen mir die Fusssohlen zu verbrennen.

Wir laufen bis zum Brotstand. Obwohl wir kein Brot kaufen und er ja sieht, was sie haben, fragt er, was sie hätten. Dann laufen wir schnurstracks zurück. Wilde Tiere im Zoo bäumen sich an den ihnen gesteckten Grenzen auf, kehren um, bäumen sich auf. Ihr Spiel verkümmert, ihre Bewegungen, ihre Muskeln verkümmern.

Unterwegs mit dem Boot. Betroffen von der Schönheit vergesse ich zu fotografieren.

Die rohe Erde ihrer Keramik ist schwarz, glänzt. Ist nicht von hier. Trocknet nur langsam. Auch hier die offenen Pfahlbauten. Sie schlafen in rechteckigen Moskitozelten. Manche Frauen sind schwarzblau pigmentiert, auch manche Kinder, keiner der Männer. Die Frauen sind müde, lassen die Bäuche hängen. Lustlosigkeit, Abwesenheit verströmt ihre Anwesenheit. Gestern zog sich die eine eine saubere Bluse für uns an. Ihre Finger sticken, knüpfen, töpfern, ihre Gesichter zerfurchen sich. Das Schwarzblau des Farbbades an Händen und Beinen, auf dem Rock, der Bluse, dem Gesicht. Die Regierung will ihnen helfen ihr handwerkliches Können zu professionalisieren. Der Verkauf der Produkte auf dem Weltmarkt soll das Geld reinbringen, das nötig ist ihren Lebensstandard zu heben.

Im nächsten Dorf laufen die Kinder kreischend vor uns weg. Willkommen sind wir nicht. Schliesslich bringen zwei Frauen Ketten aus Muscheln. Sie strahlen nicht. "Mit Krokodilzähnen." Dann laust die Frau die andere weiter, steckt sich die geknackten Läuse in den Mund.

"Sie haben keine Masken." "Warum nicht?" "Sie haben keine Fantasie." "Seit wann spielen sie nicht mehr? Bäumen sich nicht mehr auf?"

Sie wollen Fernsehen. Entlang den Flüssen weiss man davon. Wer soll ihre Ketten, Knüpfereien, Stickereien, Schalen wollen? Für fünfzig Ketten dem neuen Eden ein Stück näher! Sein Zauberwort heisst Weltmarkt. Wir ersticken in Dingelchen, in Sächelchen, die wir aus Mitleid kaufen oder weil man das tut, dankend annehmen um die Lüge des Lobes nicht als Lüge und uns nicht als Lügner entlarven zu müssen. Muscheln durchlöchern zu können verleiht ihnen keinen höheren Wert mehr. Es sind Muscheln mit einem Loch. Meinen beide Seiten sich durch die Förderung der Verausgabung an Dingelchen loskaufen zu können, obwohl beide Seiten nicht wissen, wovon?

Wir schlendern über den Markt, am Fluss entlang. Berge Alt-, Ausschuss-, Überschusstextilien. Bei Regen decken sie sie ab. Die Soldaten hinter den Sandsäcken sollen eventuelle Guerilleros abwehren. Dann sitzen wir bei Hermano. Wir sprechen uns mit unseren zweiten Namen an, sie sind dieselben. Als wir das entdeckten, mussten wir lachen. Hermanos sich mühsam bewegende Frau hat ein polnisches Gesicht, sitzt an der Kasse oder abseits, führt die Bücher, füllt die Artikel an.

"Mein Herz wächst und wächst. Ich muss mit meinen Kräften haushalten, Ausbrüche vermeiden." Er lehnt sich weit über den Tisch, presst die Lippen aufeinander, sperrt die Nasenflügel: "Ich mache keine Liebe mehr." Eher sagte er: "Der Einsamkeit bin ich sicher." "Ihres Schnürens der Kehle, des Herzens, das dir sagt, dass du noch lebst", gab ich zurück. Er lachte verlegen.

"Gelingt es mir die Indios zu bewegen, dann gelingt es mir auch mich zu bewegen." "Willst du auf jemanden zugehen, ihm die Hand reichen, seine annehmen, tue es. Du kannst nicht wissen, was das in ihm, in dir, in Dritten auslöst. Vielleicht klappt er zu, schlägt auf dich ein, beschimpft dich, den personifizierten Anlass seiner Ernüchterung, strebt dir eiskalt vorbei. Rührt sich nichts, dennoch, nicht mehr, kannst du dich ins Zeug legen bis du tot umfällst."

Morgen und übermorgen kein Boot. Danach das Wochenende. Vier Tage kein Wohin. Das Fernsehen bringt Fussball. Er will immer zum Fussball auf seinem Zimmer sein. Draussen schlurfen sie vorbei.

Das Mädchen läuft ein paar Schritte, schmeisst sich auf die Strasse, kreischt, lacht, steht auf, läuft ein paar Schritte, schmeisst sich auf die Strasse, kreischt, lacht. Läuft ein paar Schritte. Auch im Sonntagskleid schmeisst sie sich auf die Strasse.

Der Rhythmus hier: ein stets willkürlich abbrechender, von neuer Willkür sich aufputschen lassender, sich anpassender.

Sie schauen mich an, als kitzelte ich sie.

Viele Indiofrauen bleiben immer elfjährige, dann verschrumpelnde Mädchen. Richtig Dicke habe ich unter ihnen noch nicht gesehen. Sie lassen die Bäuche hängen. Haben Kindermuskeln. Auch wenn sie geraden Rückens laufen, hängt ihr Bauch, auch wenn er flach ist. Die so reich von ihnen bestickten und zu Schläuchen zusammengenähten weissen oder schwarzen Rockbahnen können sie dem jeweiligen Umfang ihres Bauches anpassen. Die langärmligen, hoch und von hinten geschlossenen, meist mehrfarbigen Blusen mit den hinten hoch angesetzten Rockschössen spannen über den leckenden Brüsten, lassen die Bäuche frei. Zum Säugen schieben sie sie hoch.

Noch vor dem Frühstück laufe ich zum Markt am Fluss. Allein. Eine Frau zähle hier nichts, hatte unser Mann in Lima gesagt. Das Mädchen rannte die Treppe rauf, wieder runter. Dann standen sie an der Wand an der mein Bett steht.

Von nichts bis zu dieser Reise ist mir eine Erinnerung geblieben, die Volumen gewinnt. Nichts als Schatten, die jeglichen Schauder, jegliches Zudecken, mich Mitreissen verloren haben.

Die Häuser sind aus Holz, manche aus Stein. Sie scheinen durchsichtig. Die Menschen hier sind sich selbst Schutzpanzer, ihre Stimme, ihr Betragen. Hausrat gibt es so gut wie keinen.

Morgens mag ich ihn nicht, so froh ich bin ihn zu sehen. Er schlägt der Magd mit der flachen Hand auf den Hintern, den Kopf im Nacken festgesetzt. Sein Goldzahn, links oben, ist nur zu sehen, wenn er breit grinst. Bis ich da war, wusste er nicht, ob ich tatsächlich etwas für das Projekt würde tun können und was denn. Er hatte zwar meinen Lebenslauf erhalten, konnte ihn aber nicht lesen, niemand hier konnte ihn lesen. Er regelt alles für den gegebenen Auftrag. Es besteht ein natürliches Verständnis zwischen ihm und mir. Und Scheu.

In die heisse kalte Strömung, in die ich mich so gern nackt gelegt hätte, lag ich im Badeanzug neben ihm. Zwei in sich geschlossene Welten rann das Wechselbad über uns hinweg. Etwas sehr Entspanntes und absurd Aufschreckendes, auch wenn wir den Flecken ohne Hast verliessen. Über die glitschigen Steine weiter unten konnte ich nicht Schritt mit ihm halten. Meine Füsse mussten jeden Stein abtasten, jede Tiefe ausloten. Seine Bewegungen waren eins mit dem Gewässer. Er musste seine Unterhose anbehalten haben, auf dem Rückweg zeichnete sie sich feucht ab.

Abends trinken wir auf Hermanos Terrasse Bier. Dabei sitzen wir einander gegenüber am Tisch. Gestern schaute er mir lange unverwandt in die Augen ohne zu zwinkern. "Wie afrikanische Kinder", sagte ich. Ich musste etwas sagen. Dann hielt sein Blick nicht länger stand.

Gestern Nacht hörte ich, wie das Mädchen vor dem Mann wegrannte, die Treppe rauf, wieder runter. Er presste sie an die Bretterwand an der mein Bett steht. Manchmal weiss ich nicht, ob es Hunde oder Kinderhände sind, die die andere Seite der Bretter streifen.

Wir essen schweigend, wobei nicht sicher ist, ob die wesentliche Unkenntnis einander Sprache Grund oder Entschuldigung ist. Sobald der letzte Happs vom Teller - vom Plastikteller - in unserem Mund steckt, zieht die Señora oder Magd ihn weg, spült ihn gleich ab. Was den Auftrag betrifft, kommen wir mit seinem Französisch und meinem Spanisch zurande. Wir wissen, worum es geht, beide - dass er bei jeder Scherbe, jeder Kette, jeder Stickerei in Bewunderung ausbricht, als müsse er kleine Kinder ermutigend loben... - und wie verknüpft alles ist und dass der Eingriff das ganze Gefüge dann infrage stellt, es antastet. Das könnten auch Visionen sein, gewünschte, nicht gewünschte. Es ist möglich, dass sich die Matrix schon irreparabel in Auflösung befindet bevor wir gewillt sind das Gefüge infrage zu stellen. Nach dem Essen erheben wir uns, sagen Dank, gehen auf unsere Zimmer. Sie liegen nebeneinander. Es gibt keine Verbindungstür. Sind wir für den Auftrag nicht unterwegs, sind wir auf die Stadt, ihre Strassen, diese zwei Zimmer ohne Verbindung angewiesen. Er hat Freunde in der Stadt, geht im Rathaus ein und aus. Die Zimmer werden jeden Tag saubergemacht.

Nach dem Abendbrot beim Biertrinken sprechen wir alles durch, sprechen miteinander. Er spricht nur Spanisch. Ich hatte Spanisch in mich getrichtert, mich auf diesen Auftrag vorbereitet, von dem ich bis zuletzt nicht wusste, ob er stattfinden würde. Im Verlauf der unsicheren Periode drohte mein Eifer zu schwinden. Man hatte mir gesagt, er spreche Französisch. Er spricht kein Französisch, versteht aber ein wenig. Und wir sprechen mit Händen, Füssen und Mimik.

Seine Mimik kommt nicht aus dem Bauch. Er weiss das. Sein linker Ringfinger muss gebrochen gewesen sein, das letzte Glied steht schief. Es muss eine Narbe geben. Manchmal, ganz kurz, kommt sie aus dem Bauch. Ansonsten sind es Faxen, eingeschliffene Mechanismen wie das mit der flachen Hand Klatschen auf den Hintern der Magd Lolita. "Lita, Lolita!" Wenn er sich unbeobachtet wähnt, läuft er ganz in sich geschlossen. Während des Biertrinkens ist er entspannter, auch wenn wir unterwegs sind. Wir lachen viel. Ob er das Biertrinken mit mir mag? Ich bezahle. Vielleicht betrachtet er es als nicht zugegebene Pflicht. Nach dem Biertrinken gehen wir auf unsere Zimmer. Meistens höre ich ihn noch einmal weggehen und dann wiederkommen.

Die Wange der Frau hängt wie eine zähe Träne. Blutende Tierschultern werden in Motortaxis durch die Stadt gefahren, die Fahrer tragen sie in Häuser. Ihre Hemden sind rot, tropfen.

Ich niese, verliere die Stimme. Das geht mir in den Tropen immer so. Nach ein, zwei Tagen ist das vorbei. Nach einem halben Jahr habe man sich an die Tropen gewöhnt, sagt er.

Ich habe noch nicht von den schwarzen Vögeln gesprochen, den eigentlichen Beherrschern der Stadt. Das denke ich. Gallinazos nennen sie sie - Rabengeier. Sie leben von der Stadt, ihrem organischen Abfall. Ihre Sinne sind auf Aas abgestimmt. Über weite Strecken hinweg gewahren sie die geringste Spur von Verwesung, praktisch den Tod voraus. Der Tod zieht sie an. Hocken da auf dem Dach des nahenden Todes. Seit wann schon hätten sie auf dem Dach unserer Mutter Haus gehockt? Ich laufe durch die Strassen am Hang. Im offenen Schrein liegt ein Hund. Hunde sind die Angebeteten, Rabengeier die Beherrscher. Überall hocken sie. Greifen auf einmal an. Den letzten Abstand hüpfen sie galant. Ihre grosse Zahl deutet nicht auf einen privaten Tod hin. Dann müssten sich sehr viele Private im Zustand oder Vorfeld der Verwesung befinden. Ich glaube, dass der Tod hier allgemein ist. Man lebt mit ihm und den Geiern und legt Hunde in die leeren Schreine. Jemand sagte, dass sich die Hunde da von selbst hineinlegten, es seien kühle Schlafstätten.

Es ist Samstag. Seine Freunde sind in der Stadt. Er trinkt, lacht mit ihnen. Als Frau allein oder gerade wegen des offiziellen Schutzes, den ich geniesse, ihrer Sprache nicht wirklich mächtig, lebe ich in offener Gefangenschaft. Holt er mich, müssen sie ihre starken Geschichten in Schranken halten. Sie wissen ja nicht, was ich tatsächlich verstehe. Diese starken Geschichten, die sie mitreissen bis der Bierrausch sie mit bitterem Geschmack im Mund sitzen lässt. Dann brauchen sie neues Bier, kommen die Geschichten, die Stimmen wieder auf. Das so laute, auch das lautlos würgende Lachen erfasst nie den ganzen Leib, auch wenn es sie schüttelt. Solch Lachen wird ja immer auftrumpfender und sie schlagen mit der flachen Hand auf die Faust mit dem Loch. Sie sprechen so laut, dass ich an meinem Tisch bei offener Tür, verstünde ich ihre Sprache besser, wüsste worüber sie sprechen, setzen Ausrufezeichen hinter Aussagen, indem sie beide Hände aneinander schlagen, als schlügen sie Mehl ab. Ich weiss, dass sich dabei ihre Augenbrauen hochziehen. Wahrscheinlich ist ihr Lachen die beste Medizin gegen dieses Klima, die tödliche Zähflüssigkeit der Zeit hier. Jetzt ist alles ganz still. Das Wasser aus meinen Poren strömt mir über den Leib. Stille, Alleinsein brauche ich wie Luft zum Atmen. Ausgeschlossen zu sein, mich ausgeschlossen zu fühlen, verursacht mir Übelkeit. Die Folgen des Gefühls des ausgeschlossen Seins sind ungeheuer. Es lässt uns klein beigeben, zustimmen, wissend, dass es sich doch anders verhält. Die Übelkeit vergeht, sobald ich mein Zimmer verlassen habe, durch die Stadt laufe, scheinbar ziellos. Weniger um die Zeit totzuschlagen, als eben zur Strasse zu gehören, Grund unter den Füssen zu fühlen - der Schrein ist jetzt leer -, zu wissen dass meine Beine mich noch tragen können. Morgen kommt noch solch ein langer Tag.

Wie plump und wenig anmutig Menschen dann ohne den Schmelz der Jugend sind.

Je weiter ich mit meinem Stift in das Gesicht vor mir eindringe, desto mehr erinnert es mich an eines, das ich vor Jahren in Berlin gezeichnet hatte.

Ich bleibe immer nur so lange auf einer Bank am Fluss, auf dem Platz sitzen, bis sich ihre Blicke auf mich verdoppeln, verdreifachen, -vierfachen, laufe bei Dunkelheit nur da allein, wo Licht ist.

Samstagnacht ist Disco. Das Gebrüll aus den Lautsprechern durchdröhnt die Stadt. Irgendwo wird ein Fernseher angeschaltet, der Ton aufgedreht. Dann hört auch das die Ohren zerreissende Discogebrüll auf. Knallt wieder los. Um 3 Uhr verstummt es wirklich. Um 4 Uhr. Dann fängt das Geschlurfe an. Das Wegbringen der Huren. Der Raucherhusten. Das Gegrachel und Ausspucken. Der Marsch zum Klo für die, die kein Klo auf dem Zimmer haben. Das Tuckern des hauseigenen Generators. Draussen geht das Licht an, wird ein Kassettenrecorder aufgedreht. Das An und Ab der Motortaxis, Geschlurfe der Händler zum Markt am Fluss, Gebimmel der Glocke zur Messe, Geschlurfe zur Kirche. Der Gesang aus der Kirche. Das Gebrüll des Priesters, weniger mit versöhnenden, als mit Drohgebärden und drohender Stimme, Discogeschrei der Kassettenrecorder, die schrille Reklame aus Radios, Fernsehern, das Rauschen der Fernseher. "Di alma..." In einem Laden knien Nonnen, Frauen, Kinder, Männer, murmeln, neigen die Köpfe. Auf dem Markt sehen die meisten Frauen aus, als wären sie geschlagen worden, und die Männer, als hätten sie geschlagen.

Der dunkle fleischige Schatten der Frau.

Es gibt hier keinen für alle gültigen Schlaf-Wachrhythmus.

Am späten Nachmittag schlurfen sie wieder zur Kirche. Meist Frauen und fein gemachte Kinderchen.

Gefrässige Parasiten lassen Skelett und Muskulatur der Indiofrauen oft nicht über das vorpubertäre Stadium hinauskommen. Ihre Kleinkinder sind dickwanstig. Der Zusammenhang Hygiene/Gesundheit entgeht ihnen. Sogar hier in der Stadt ziehe ich die kochreifen Laken selbst ab, gebe sie in die Wäsche.

Bombastische Musik dröhnt aus allen möglichen Lautsprechern. Wie die Marseillaise, nur dass es um die Seele geht. Heute ist öffentliche Entlausung. Das begreife ich erst beim Riechen und Sehen des weissen Pulvers auf den Rücken der Menschen.

Wie ein Kind will Lolita, die mich zum Essen holt, wissen was in all meinen Etuis steckt, nimmt alles in die Hand.

Auch wenn ich ganz still sitze, strömt mir das Wasser über den Leib.

Das Schiff, das heute früh angelegt hat, fährt morgen um 8 Uhr nach Pucallpa. Es sieht aus, als müsse es verschrottet werden.

Montag. Um 10:30 Uhr weg. Zum Rio Pisqui. Ich kaufe noch zehn Riegel Schokolade und eine kleine Flasche Rum. Es wird 12 Uhr werden.

Gestern, nachdem die Kinder, erschöpft von ihrer Geburtstagsorgie, unter dem anhaltenden Geschrei aus den Lautsprechern weggeschafft worden waren, schoben die Eltern noch eine müde Runde. Die Ballons hingen zerknallt an den Wänden. Der phosphoreszierende Müll ihrer Träume flog überall rum. Das Fest spielte sich in einem der Läden auf der gegenüberliegenden Strassenseite ab, vom Morgengrauen bis weit nach Einbruch der Dunkelheit. Dann erst herrschte Stille. Der Kretin, der Bruder des Mädchens, das sich immer nach ein paar Schritten auf die Strasse schmeisst, tanzte allein, wackelte heftig mit dem Hintern, klatschte sich in die Hände. Manchmal sehe ich ihn nackt aus dem Fluss kommen.

Es wird 3 Uhr werden.

Ich denke, dass jeder hier einfach irgendetwas tut und ab und zu tatsächlich irgend etwas funktioniert oder so aussieht, als funktioniere es.

Das Auge sieht nichts als Schönheit. Mit dem Anlegen fallen die Moskitos über uns her. Sogar die Indios schlagen die ganze Zeit und dauernd und bei allem was sie tun um sich, schlagen mit Händen, Tüchern auf die Kinder ein, drehen sich, rennen.

Keine Handarbeiten. Nein.

Hinten im Dorf - quer durch einen der offenen Pfahlbauten, über einen Steg in einen weiteren - kauft er zwei Fische und ein paar Bananen. Durch die Köpfe, hinter den Kiemen rein und raus aus dem Maul, wird ein Strick gezogen, zum Tragen. Er trägt Fische und Bananen zur Kochstelle.

Wir können in der Schule schlafen. Rücken die Tische zur Seite. Fegen an. Bereiten unsere Lager. Als bestehe die Luft aus Moskitos. Beim Pinkeln - ich habe schliesslich einen blickfreien Flecken gefunden - zerstechen sie mir den Hintern. Nachts läuft eine Ratte an mir vorbei. Vielleicht viel mehr als diese eine. Kühe scheissen in den Durchgang, Insekten kreischen, Glühfliegen flimmern. Don Kapitano schnarcht.

Keine Waschgelegenheit, obwohl das Grundwasser nicht so tief liegt.

Kaffee trinken, Kräcker essen, weg.

Der Albino scheint ein Weisser. Der afrikanische Albino ist ein Schwarzer, seine Bewegungen sind schwarz.

Wo wir heute Nacht schlafen, gibt es keine Moskitos. Wir bekommen das Gästehaus, einen an drei Seiten geschlossenen Pfahlbau oberhalb der Anlegestelle. Ich spanne mein Netz, meine externe Haut, doch. Es ist nicht ehrlich, Männer drehen sich einfach um, pinkeln.

Wo wir heute Nacht schlafen, gibt es keine Moskitos. Wir bekommen das Gästehaus, einen an drei Seiten geschlossenen Pfahlbau oberhalb der Anlegestelle. Ich spanne mein Netz, meine externe Haut, doch. Es ist nicht ehrlich, Männer drehen sich einfach um, pinkeln.

Unter Geleit durchs Dorf. Auf der obersten Etage eines von allen Seiten offenen Hauses sitzen zwei dürre Alte reglos auf Stühlen, erheben sich, gebaren wie auf einer Bühne. Dann laufen sie an Stöcken an uns vorbei. Ein Huhn wird für uns geköpft, gerupft, ausgenommen und gekocht. Eine halbe Stunde später rufen sie uns. Natürlich ist das Huhn noch zäh. Am Nachmittag folgt die Erläuterung des Projekts vor versammelter Gemeinschaft. Sprechen, Hin- und Herlaufen, kein Umunsschlagen. Noch eben, dann reicht der Fluss bis an den ersten Boden der Bauten, scheissen, pinkeln sie direkt rein, schöpfen aus ihm das Wasser zum Waschen, zum Trinken und Bereiten des Essens.

In die Nacht zu schauen, ganz ruhig - ich wollte im Schutz der Nacht im Regen duschen, es regnet die ganze Nacht nicht. Gestern früh regnete es so arg, dass Don Kapitano in einem Seitenarm anlegte, er konnte die im Wasser treibenden Baumstämme nicht mehr rechtzeitig sehen. Die Plane leckt.

Das erste Dorf. Keine Handarbeit. Die Leute sind müde, matt.

Das zweite Dorf. Keine Handarbeit. Viele Kinder. Die Frauen sehen erbärmlich aus. Wir nehmen einen Halbwüchsigen mit, der in die Stadt vor der Hölle will. Für jemanden vom Rio Pisqui ist sie die grosse Welt.

Dann schauen wir uns Ackerbau und Viehzucht Projekte an, die ein ehemaliger Student vom Doktor - mit Doktor sprechen sie ihn hier an - leitet. Zunächst müssen sie lernen Vieh zu halten. Wir hatten uns gestern angemeldet, hatten einen Indio als Begleiter mitgenommen. Bei hartem täglichem Einsatz dauert es wenigstens anderthalb Generationen. Der Doktor muss den Ältesten begrüssen. Das ist Männersache.

Am Nachmittag erläutert der Doktor das Projekt für die Frauen vor versammelter Gemeinschaft. Was sollen sie mit den Sprüchen von Welthandel, einer Förderung, die sich von Geld abhängig macht, von dem nicht sicher ist, dass es dann überhaupt zur Verfügung steht. Ich schreibe auf, zeichne. Die Frauen nähern sich mir, schauen mich an, berühren die Linien, nehmen das Heft in die Hand, lächeln mich an, berühren meinen Schal, wollen wissen, wie alt ich bin, befühlen mein Gesicht, wie viele Kinder ich habe, ob die Kinder schon Kinder haben.

Ich bade im Fluss, die einzige Möglichkeit Wasser über den Leib zu kriegen.

Dann noch zu Discomusik, die einem auch hier die Ohren zerreisst. Ein Sohn ist heute einundzwanzig geworden. Alle haben sich feingemacht, ihr Haar gekämmt. Sie tanzen, schieben sich sehr langsam hin und her. Dann entschuldigen sie sich, dass sie den Doktor und mich nicht eingeladen hatten. Der Doktor sagt, dass wir wegen der Musik nicht hätten schlafen können und eben Richtung Musik gegangen seien. Er hat mehr als nur zwei, drei Personen in sich. Dann tanze ich mit dem Sohn. Und immer wieder kommt der Sohn mit einer Frau für den Doktor, damit der Doktor mich für ihn freigebe. Wie konnten sie, auch der Doktor, wissen, dass Tanzen mein Leben ist. Bei jeder Runde trinken wir mit. Sie schauen, wie wir trinken. Noch einen Tanz mit dem alten wankenden Lehrer und einen mit dem Mann, der uns gestern begleitet hat. Dann spenden wir wie alle Geld, ziehen uns zurück. Das Haus ist eine Schnarchmaschine, der Boden hart.

Um 6 Uhr begebe ich mich an den Fluss zum Waschen.

Als Kind lebte er auf einer Insel im Ucayali. Der Vater, Campesino. Sieben oder acht Geschwister. Morgens mit dem Boot zur Schule, abends wieder zur Insel. Oft ist er nachts allein raus auf den Fluss. Noch immer ist er der Junge, der sich für ein paar Zeiteinheiten von seinem jetzt eigenen, schon auseinander brechenden Heim absetzt. Die zwei Kinder studieren, der Sohn in Lima. Der Sohn war am Flughafen. Auch seine Mutter wohnt in Lima, sie ist alt und krank.

Noch fünf Gemeinschaften besucht. Nur eine einzige davon organisiert sich gut, zwei nicht ganz so schlecht, eine überhaupt nicht. Sich selbst organisieren zu können ist Voraussetzung. Das hat nichts mit unseren Massstäben zu tun. Wollen sie, wie sie beteuern, das Projekt von sich aus, müssen sie, trotz Anstosses und Hilfeleistung von aussen, selbst Platz dafür schaffen, den gewohnten Gebrauch von Zeit und Kraft selbst umordnen.

Essen in Santa Maria. Dass Menschen hier zuhause sind. Sie sind keine Indios, obwohl die Häuser so aussehen, verwahrloster, manche nicht mehr bewohnt. Ich gehe zum Fluss. Ich bin süchtig nach grossem strömendem Wasser, Meer, Wüste. Der Mensch will Tod sehen, denke ich, dann ist er ein noch Lebender, hat überlebt. Gringo nennen sie mich und auch das eigene Kind mit dem helleren Haar. Vielleicht will er auch nur Krankheit sehen, das bindet ihn. Sich stärker fühlend als die Kranken, kann er ja nicht weg, sie brauchen ihn. Sich ihnen verweigern? Tod entbindet, Mord nicht, auch versuchter nicht, da bleibt das Opfer in den Strängen der Schuld vor lauter Dankbarkeit hängen.

Eintopf aus Fisch, Bananen, Reis. Ich nehme viel Salz. Gegen 14 Uhr 30 legen wir in der Stadt an, stellen unsere Sachen ab, gehen, dreckig wie wir sind, zu Hermano: "Ein Bier!"

Meine Arme, Beine, mein Rücken, mein Bauch - ich bin voller roter Flatschen, nur mein Gesicht, meine Hände und Füsse nicht.

Sie schauen uns nicht in die Augen, wenn sie uns die Hand reichen, mit uns sprechen. Trotz der offensichtlichen Apathie, herrscht die misstrauische Hast immer Gejagter.

Es klagen die Leiber der Frauen:

Solange wir menstruieren sind wir schwanger oder säugen.

Mit dem ersten Mal zerreisst etwas in uns.

Wird unser Ausfluss grün, verstossen uns unsere Männer.

Denn wir stinken.

Immer öfter spülen wir uns die Vagina.

Mit sechsunddreissig haben wir sechs, acht noch lebende Kinder.

Aus wenigstens fünfzehn Schwangerschaften.

Und Zahnlücken.

Sich Auge in Auge jedes Mal aufs Neue zu entscheiden ihre konditionierte Passivität zu durchbrechen

und somit der Mütter und Männer Macht über sie

und das Gefühl das schaffen zu können den Töchtern weiterzureichen

und die Mütter weiterhin ehren.

Mütter und Männer werden sie des Ungehorsams der überlieferten Regel gegenüber bezichtigen,

die ihnen gebietet sich auch über den Verstoss hinaus bereitzuhalten,

der sie sich schweigend ergaben,

ihr somit zustimmten.

Anfangs werden sie den anklagenden Wünschen der Mütter, der Männer immer wieder noch zuvorkommen,

denn Ausgeschlossen-Sein ist schlimmer als Tod.

Der Penis des ausgefickten Hundes bleibt erbarmungslos in der Hündin stecken.

Er holt mich: "Heil Hitler!" Er weiss nicht, wer Hitler war. "Freunde", sagt er. Ob sie sich unzurechnungsfähig trinken?

Er muss gemerkt haben, dass er gestern zu weit gegangen ist. Ich bin kein Fräulein, auch wenn die Männer hier sogar alte und verbrauchte Frauen lächelnd mit Fräulein ansprechen. Sein Lächeln ist zynisches Gegrinse. Mir wird schlecht von solch Gegrinse, der absoluten Sperre meines Vaters. Und das wiederholte und wiederholte Heil Hitler! mit gestrecktem Arm, gestreckter Hand, den Handteller nach unten, schräg voraus. Es ist nicht leicht bei dieser Temperatur seine Haltung zu wahren. Auch Hermano muss es gemerkt haben. Er nimmt mich auf seinem Moped mit zum Flugplatz. Eine Stunde etwas anderes als die Stadt. Gestern, als ich auf seiner Terrasse sass, kam eine alte Indiofrau. "Wer ist das", fragte sie Hermano. "Sie ist von einem anderen Planet", sagt Hermano. Ich nahm meine Kappe ab, raufte mir mein rotes Stoppelhaar, kreischte mit funkelnden Augen wie die Frauen in Afrika, schüttelte mich. Die Alte kreuzte ihre Beine, wehrte mit der Hand, dem Oberkörper ab. Tränen kullerten ihr über die ledrigen Wangen vor Lachen. Hermano und mir auch.

Mit ausgebreiteten Flügeln hocken die Rabengeier auf den Dächern.

Ich lege meine Hände um deinen Hals, drücke zu, schreie dabei aus dem Grund meines Seins. Du bist zäh. Dann sehe ich dein schon in Verwesung befindliches Gesicht mit den grauen Lippen und - weg. Du bist ja tot. Höre mich lachen, kann nicht mehr aufhören zu lachen.

Ich hatte zwei Briefe geschrieben, steckte sie in Umschläge, klebte sie zu. Du kamst, nahmst die Umschläge und eine Schere, fingst an sie zu öffnen. Ganz still, straffen Gesichts, bestimmt, doch wie abwesend. Ich sagte: "Lass das." Es half nichts.

"Ich habe heute Nacht meine Mutter ermorden wollen", sage ich beim Frühstück, "sie ist schon tot."

Ich habe Fieber. "Dengue", sagt er, schaut die Señora an. "Ja", sagt die Señora. Die Tabletten, die er mir sofort besorgt, kann mein Magen kaum verkraften. Ich sei jetzt immun, sagt er. Er hatte mich in der Nacht schreien hören, gedacht, ich riefe seinen Namen. Dann mein unbändiges Lachen.

"Kein Boot!" "Keine Eingeborenen! Keine Probleme!" Über das Boot, das uns von morgen an zu anderen Niederlassungen hätte bringen sollen, wird wieder anderweitig verfügt. Wahlen stehen an und die, die gewählt werden wollen, müssen sich zeigen. Mit Hilfe des Wörterbuchs schreibe ich auf einen Zettel: Nehmen sie die Angelegenheit überhaupt ernst? Ich will, dass es Schwarz auf Weiss dasteht. Drücke ihm den Zettel in die Hand. Sage ihm, dass wenn die Ausführung eines Plans so in Angriff genommen werde wie jetzt unsere Untersuchungen - für das Boot sind wir von der Stadtverwaltung abhängig -, das Projekt einer Scheinschwangerschaft gleichkomme und das Verkünden der frohen Botschaft jetzt eine bewusste Lüge, auch Selbstbelügung sei.

Das Boot steht uns von Mittwoch an drei Tage zur Verfügung.

Handarbeit ist auch tägliches Üben der Finger, der Ausdauer. Gelingt es ihnen ihre Muster wieder tanzen zu lassen, sehen sie, dass ihre Hände immer neue Gebilde schaffen können, fangen auch ihre Bewegungen, ihre Gedanken wieder an zu tanzen.

Der grosse zerbrochene Käfer auf meinem roten Pullover. Es ist heiss und nach dem direkten Runterschlagen des Fiebers glühe ich wieder.

Mittwoch. An ganz willkürlichen Stellen ist Don Kapitanos Boot jetzt grün. Im ersten Dorf sind alle Männer besoffen. Dann legen wir bei einer grösseren Latinosiedlung an. Bestellen Zimmer im einzigen Hotel. Bestellen Essen und Früstück bei einer Frau, die Don Kapitano kennt. Kein Klo, kein blickfreier Flecken. Wir besuchen noch ein Dorf an einem Seitenfluss. Da gibt es Latrinen, Elektrizität via Generatoren. Keine entwicklungsfähige Handarbeit. Einem anderen Dorf nähern wir uns nur. Das Wasser steht schon zwischen den Häusern. Das bedeutet erhöhte Infektionsgefahr.

Im Gewässer hinter dem Hotel legen wir an. Es reicht schon bis nahezu ans Haus, ist Klo, Waschzuber, Brunnen. Wir schaffen unsere Sachen hoch auf unsere Zimmer: Zwinger mit Vorhängeschlössern. Ich mache mein Bett, spanne mein Netz. Mit Einbruch der Dunkelheit ist es hier dunkel. Nur noch Haut und Knochen fegt unsere Räume an. "Eine tödliche Infektion", sagt sie, drückt sich lächeln bleibend an die Bretter. Das Hotel gehört ihrem Vater. Wir sprechen mit den Leuten auf der Strasse. Ich ziehe meine Lederjacke an um wenigstens meine Arme vor den Moskitos zu schützen. Die vielen dreckigen Kinder. Sie können gar nicht nicht dreckig sein. Die bis zum letzten Faden verschlissenen Alten. Nackte Männeroberkörper aus Fenstern. Die Krankenstation. Das fliessende Wasser funktioniert nicht, es gibt keine Medikamente. Auf dem Rückweg zum Hotel fängt es an zu schütten. Er und eine sinnliche Zwanzigjährige machen einander schöne Augen. "Hanna." Hanna will mit.

Nach dem Essen schaut er im Haus gegenüber dem Hotel Fussball. Ich laufe noch einmal die Strasse rauf und runter. Hocke mich irgendwo hin. Flüchte mich vor den Zancudos, wie man die Moskitos hier nennt, und dem Nichtdazugehören unter mein Netz, schaue in den Himmel. Wenn die männlichen Gäste des Hotels nachts müssen, pinkeln sie in eine Schale, die auf dem Gang steht, schleudern den Inhalt ins Gewässer. Ich ernenne meinen zuschraubbaren Trinkbecher zu meinem Nachtgeschirr. Früh morgens gehe ich hinters Haus, entleere mich und meinen Becher. Wasche mich mit mitgenommenem Trinkwasser, putze mir die Zähne. Gehe wieder hoch, packe. Er ist unausgeschlafen. Die kleine Flasche Rum, die ich ihm gestern als Notration gegeben hatte, ist leer. Hanna isst mit uns. Sie kommt mit. Die so natürlichen Bewegungen zwischen ihm und mir sind zerstört. Die Scheu schlägt um in Abwehr.

Erst zu dem Ort, wo wir heute Nacht schlafen werden, wo Hanna Familie hat. Don Kapitano hat in jedem Flecken eine Frau, kennt Leute, die regeln helfen. Wir schauen uns den Ort an, auch eine grössere Latinosiedlung, fahren zu noch ein paar Dörfern. Hanna kommt mit. Beim wieder Einschleusen in den Hauptstrom bleiben wir im Schilf stecken. Schliesslich doch noch eine Gemeinschaft, wo die Frauen auch schnitzen. Ihre Krankenstation hat fliessend Wasser und richtige WC's. Ich darf duschen. Die Frau, die die Handarbeit für die ganze Gemeinschaft organisiert, ist stolz und schön. Einer ihrer Vorfahren muss ein Weisser gewesen sein. Manchmal fällt sie ein, richtet sich wieder auf. Eine wuchtige Fünfzehnjährige möchte mit. Ihr Vater hat sie hier bei Familie untergebracht. Er kann das Kind in Pucallpa nicht in Zaum halten. Die Familie sagt nein. Wir essen ein lecker bereitetes Mahl, sehen alle Figuren Stoffdekorationen und -verarbeitungen. "Aus Pucallpa und Lima kommen sie, nehmen die Sachen mit, versprechen das Geld zu bringen, wenn alles verkauft ist." Sie geben ihre Arbeiten niemandem mehr mit. Ich kaufe ein Holzmännlein und ein Holzweiblein.

Wir schlafen in einem Raum des noch nicht ganz fertigen Rathauses. Der frische weisse Putz zeigt braune Flecken, löst sich da. Sie stellen Betten für uns auf. Zu zweit schlendern wir durch die Strassen, trinken ein Bier. Das erste, seit mein Fieber hochschnellte. Auch hier hat Geld und Macht, wer im Holz arbeitet. Eine Hochzeit. Noch sind die Klos weder ans Wassernetz noch an die Abfuhr angeschlossen. Wir möchten, bitte, hinters Haus gehen. Gegen Abend riecht das Rathaus nach Bedürfnisanstalt. Essen an einem Stand auf der Strasse. Um uns Schlagen, Bier trinken mit Hanna und der Frau aus ihrer Familie. Auch diese Frau steckt sich die Läuse vom Kopf ihrer Kinder in den Mund. Beim Volleyball zusehen. Das ist wie Kino. Wer zuschaut, bezahlt. Ich lege mich nackt unter mein Netz. Regen bringt hier ja keine Abkühlung, Nacht auch nicht. Früh morgens verrichte ich meine Notdurft wieder hinter dem Rathaus, wasche mich mit einer Hand voll Trinkwasser, putze mir die Zähne. Bei einer Frau, die mit Frühstück für Fremde Geld verdient, warten wir dann lange auf unser gestern bestelltes Frühstück. Schliesslich gibt es Huhn, Reis, Bananen, Kaffee. Sie hat doch nicht unser Wasser dazu genommen. Das merke ich erst, als die Tasse schon halb leer ist. Das Huhn ist sowieso in Wasser von hier gekocht. Ausser Hanna kommen noch eine Alte, deren Tochter, deren Tochter und zwei Söhne mit und Eimer und Taschen voller Zeug. Die Alte muss ins Krankenhaus. Das Zeug hat Don Kapitano ergattert. Zu Hannas Ort. Sie holt ein paar Sachen. Montag will sie an einem Examen teilnehmen.

Abends treffen wir Hanna am Fluss. Er gibt ihr die zehn Soles, ohne die sie ihre Unterkunft nicht bezahlen kann. "So fängt die Laufbahn einer Prostituierten an", sage ich ihm, "von Generationen von Prostituierten, wenn sie dieses Übergangsstadium nicht hinter sich bringen."

Ich bin wie erschlagen.

Abgesehen davon, dass mir die Begleitumstände des Projekts deutlicher werden, bezahle ich ihn mit den zwei, drei Bier auch für eine Stunde Unterbrechung des Alleinseins. Ich mag das Bier nicht wirklich. Gleich nach dem Essen aufs Zimmer zu gehen ist elender.

Vielleicht fing gestern Mittag als wir, kaum wieder da, bei Hermano sassen, der grosse Regen an. Innerhalb weniger Minuten war die Strasse ein reissender Bach.

Sie kriegen etwas Lacheriges über sich, wenn sie AIDS hören.

Willst du nicht allein stehen, musst du mit den Wölfen heulen, dich anstrengen zu heulen wie das Rudel. Jeder Missklang weckt ihr Misstrauen.

Nichts wird mehr trocken, das Papier immer schwerer.

Er sagt, meine Dengue sei vorbei, meine Augen seien wieder klar.

Das Essen ist fett, ich kriege es nicht durch die Kehle. "Doch noch die Dengue", sagt die Señora.

Die Señora mit den immer offenen Reissverschlüssen. Sie muss ein absolutes Stück gewesen sein.

Spricht er beim Biertrinken mit Hermano, galoppiert mir das Gespräch davon, ist die Stunde für mich weiter nur Biersitzen.

Ich schreibe auf, streiche durch, zerreisse, schreibe wieder auf. Ob das Projekt nach den Wahlen wieder im Hut verschwindet wie das Kaninchen des Zauberers nach dem Akt? Was wird hier noch alles vor aller Augen aus dem Hut gezogen werden - Schaut! Schaut! - um wieder darin zu verschwinden? Wer einen Platz auf einem Boot ergattern kann, einsteigt, bevor ihn der Mut der Verzweiflung verlässt, geht.

"Heil Hitler!", sagt er und wirkt ziemlich albern und weiss es. Die Señora schmeisst ihre laschen Arme in die Luft, nimmt den untersten Zipfel der Bluse, wischt sich damit den Schweiss von der Stirn. Ihr Bauchspeck glänzt. Er hat sie nie mit Fräulein angesprochen.

Wie viel Kraft nimmt Hitze den Bewegungen, tastet sie wie an? Ich probiere Afrika zu erinnern und ob die Hitze auch da die Bewegungen so leer saugt, obwohl die Erde sichtbar in ihnen rollt. Auch in Europa hört man irgendwo auf, sagt: "Das ist es! So ist es gut! Genug!" und nicht: "Soweit sind wir bis jetzt gekommen."

Sie schaufeln den trocknenden Schlamm von den Strassen auf Karren.

Mädchen werden benutzt wie Einwegflaschen.

Die Unmöglichkeit irgend etwas schnell getan zu kriegen. Was nicht schnell getan wird, vergeht bevor es wesentlich berührt worden ist, berührt hat. Welche Abstriche sind tatsächlich auf die Umstände zurückzuführen, welche auf den zwanghaften oder gleichgültigen Gehorsam eingeschliffenen Mechanismen gegenüber. Den nächsten Tag werden sie auch schon noch schaffen. Warum ihn in Angriff nehmen? Wozu? "Wann will man mit dem Projekt anfangen?" "Wenn alles integral vorbereitet ist." "Das bedeutet, dass man den Anfang bis zum St. Nimmerleinstag hinauszögern kann." "Ja."

Jeder sagt, er wolle, dass das Projekt anschlage. Vielleicht begreifen sie nur allzu gut, dass jeder einzelne mit dem Anfang des Projekts damit einstimmt seine eigene Position infrage zu stellen und zu ändern. Jetzt verändere sich ihre Position zwangsläufig, verschlechtere sich, sagen sie.

Hannas Ort fand ich trostloser als die Niederlassungen der Indios. Wo die Indiofrauen sticken, töpfern, knüpfen, haben sie etwas in Händen und Ausdauer. Böses Blut wird von allen möglich Seiten her strömen.

Sprechen sie am Telefon von der 'Stadt vor der Hölle' - die Hand noch feucht von der Frau der Nacht -, klingt das wie 'New York! Ich habe es geschafft!'

Ich gehe runter zum Fluss. Ein Dampfer legt an, Fässer werden an Bord getragen. Eine Menge steht um etwas herum. "Hast du das Krokodil gesehen", fragt er. Gleich nach dem Frühstück gehe ich wieder hin. Neben dem farblosen Fleisch, an dem der Besitzer immer wieder herum schnippelt, Sehnen herauszieht, liegt der Panzer und der abgetrennte Kopf. Und dann die Rabengeier. Ich weiss auf einmal, dass wer etwas von ihnen begreift, etwas vom Leben hier ahnt. Ich gehe also wieder zum Fluss, beobachte diese Vögel. Sie gehen nicht nett miteinander um. Hocken auf den Ständen, auf denen am frühen Morgen die Fische lagen, und am späten Nachmittag wieder Fische liegen werden. Dass sie sich nicht alle gleichzeitig auf das Krokodilfleisch stürzen! Sein Besitzer probiert das noch todesstarre Maul mit einem Eisen aufzubrechen. Ein Kumpan salzt den ausgebreiteten leer geschabten Panzer von innen.

Ich gehe den Hang hoch. Der Regen hat die Sand- und Lehmpfade schier unbegehbar gemacht. Von den betonierten Strassen im Zentrum schippen sie den Schlamm auf Karren. Nach dem nächsten Regen schippen sie wieder.

Gleich nach dem Frühstück, dem Mittagessen ist er weg. Manchmal sehe ich ihn hinter einem der Fenster des Rathauses, dann mit Brettern in einem Motortaxi vorbeifahren. Wir treffen uns auf der Strasse, manchmal schlendern wir ein Stück zusammen.

Ich verlasse mein Zimmer, gehe runter zum Fluss. Sauge den Fluss in mich auf. Laufe über den Markt. Nach nahezu vier Wochen wissen sie, dass ich nichts kaufe, nur schaue, nicht von ihren Pfiffen angetan bin, der Regen mich nicht abhalten kann. Manche fangen an zu grüssen. Ich grüsse zurück. Kleine Mädchen bleiben stehen, schauen mich gross an. Die Dauer, die man hier angibt, ist immer eine Lüge, zu knapp, zu weit bemessen.

Im Rathaus legen sie Papiere von einem Stapel auf den anderen. Fummeln sie Papiere wieder raus. Fummelt eine dauernd an den umgekippten Revers ihrer Bluse.

Ich gehe unter die Dusche. Ich klebe. Das sind auch wieder fünf Minuten. Auch in meinen Zeichnungen steht, dass Lustlosigkeit ein wesentlicher Bestandteil dieses Klimas ist und nichts irgendwann wirklich getan. Tagesschau und Fussball bieten Zeiteinheiten, an die man sich klammert. Und überall hängen kitschige Bildchen. Das Lachen ist mehr ein Kreischen, dem das Bier die Tür geöffnet hat. Vielleicht kreischt man, muss man kreischen, wenn nichts im Leben sicher ist als der Tod und dass die Stadt vor der Hölle auch Hölle ist. Wenigstens seines eigenen Kreischens ist man sich sicher, solange man sich hört. Auch das könnte Wunschtraum sein, solange dir niemand sagt, dass er dich hat kreischen hören - dann noch.

"Was bringst du mir mit, wenn du ein zweites Mal kommst. Alle wollen mir was mitbringen, wenn sie wiederkommen." "Dann bin ich wieder ganz da, mehr habe ich nicht. Vielleicht die Geschichte der Rabengeier."

Die Rabengeier vermehrten sich und merkten nicht, dass sie sich mehr vermehrten als die organischen Abfälle, von denen sie lebten. Während einer Wache vor den Pforten des Todes kabbelten sie sich und stiessen dabei einem Kind ein Auge aus. Der Geruch, der entstand, sagte: tot. Sie stürzten sich auf das Kind, frassen es auf. Von da an wussten sie, dass sie den Tod eines anderen Wesens wollen und herbeiführen konnten. Und das taten sie mit ungeheurem Vergnügen, wie es den Leuten schien - nicht Böswilligkeit, sondern vergnügliche Lust entnahmen sie ihrem Benehmen - und ihr Bedarf an Essen wurde mehr als gedeckt. Und sie konnten sich in Frieden weiter vermehren.

Die Rabengeier vermehrten sich und merkten nicht, dass sie sich mehr vermehrten als die organischen Abfälle, von denen sie lebten. Während einer Wache vor den Pforten des Todes kabbelten sie sich und stiessen dabei einem Kind ein Auge aus. Der Geruch, der entstand, sagte: tot. Sie stürzten sich auf das Kind, frassen es auf. Von da an wussten sie, dass sie den Tod eines anderen Wesens wollen und herbeiführen konnten. Und das taten sie mit ungeheurem Vergnügen, wie es den Leuten schien - nicht Böswilligkeit, sondern vergnügliche Lust entnahmen sie ihrem Benehmen - und ihr Bedarf an Essen wurde mehr als gedeckt. Und sie konnten sich in Frieden weiter vermehren.

Irgendwann werden sie einander zu Leibe rücken, ohne Skrupel. Wenn der erste von seinem Brudervogel getötet sein wird - vielleicht ist das der Rausch der Räusche, nie zu verzeihen und nie zu rechtfertigen als durch die souveräne Tat an sich in Kontinuum. Eine Art Perpetuum mobile. Bis jemand oder etwas die Spannung unterbricht oder die Spannung, überlastet, das aktuelle System zusammenbrechen lässt.

Sie sind die Beherrscher der Stadt vor der Hölle, wo Krach herrscht und starke Gebärden, die Menschenstimmen wie Maschinengewehre rattern, jedes Wort ein Geschoss und die Salven dürfen nicht abbrechen. Und entsetzliche Langweile.

Die alternde Dame, der die feuchte Hitze immer den Lippenstift über das Gesicht schliert, reicht mir zwei Tage vor Ende meiner Frist hier die Hand. Die Hand ist weich wie Pudding. Sie spricht von Freundschaft und dass wir das nächste Mal mehr miteinander sprechen sollten. Natürlich Kastilisch. So viele von draussen gebe es nicht und sie habe mich jeden Tag beobachtet. "Man muss ja wissen, zu wem man von Freundschaft spricht." Er hatte sie mit Fräulein angesprochen, sie hatte gestrahlt.

Runter zum Fluss. Die Luft ist regenschwer. Meine Därme sind noch nicht in Ordnung, meine Hals- und Achseldrüsen noch geschwollen. Aus allen Lautsprechern schon die Betäubung. Er fliegt heute schon nach Pucallpa, zu einer Tagung, zusammen mit dem Bürgermeister. Ich morgen erst. Er wird mich abholen. Du kannst am besten überhaupt nichts fragen. Irgendwie ist es dann OK oder nicht und findet sich eine Lösung. Ich stehe in meiner Tür, winke dem Motortaxi nach. Der Bürgermeister dreht sich um, winkt zurück.

Die Kinder kommen in meinen Raum, schauen. Auf dem Markt schreien der Indio vom Rio Pisqui - der uns begleitet hatte, mit dem ich getanzt hatte - und seine Frau: "Sabina, erkennst du uns noch." "Und ob!", schreie ich zurück. Wir schütteln uns die Hände.

Am letzten Tag begreife ich, dass die Menschen hier ihre Stadt lieben. Auch die Hand der jungen Frau, durch die ich das begreife, ist weich wie Pudding. Ihr Vater ist ein grosser Boss im Holz. Morgens vor 6 Uhr klopft er persönlich an die Türen seiner Arbeiter.

Gestern das Erdzittern und die ganze Nacht Regen und der Gedanke nicht wegkommen zu können: verschüttet. Alle waren wir raus aus unseren Zimmern, unseren Häusern. Lachten dieses schlaffe Lachen, das man lacht, wenn man feststellt, dass es weiter nichts war.

Ins erste Flugzeug passe ich nicht mehr rein. Warten bei der Piste. Es ist ja egal, wo ich warte. Aus einer Stunde werden zwei. Die Señora, die den Auftrag hat mich zu verabschieden, lässt sich noch kurz zurückfahren. Ich pinkele am Pistenrand. Abgesehen davon, dass ich muss, fühle ich mich wie ein Rüde, der überall seine Duftmarke spritzt. Die Señora und ich umarmen uns. Sie hatte, als ich über meinem Bericht brütete, gesagt, die Leute hier verlören schnell ihre Ausdauer, könnten sich nicht organisieren. Ich mag sie. Fünf Passagiere. Gepäckstücke unter, über, neben uns. Durch Regen, Gewitter. Die Männer schlagen beim Abheben Kreuze, einer noch während des Flugs und dann nach der Landung. Auch Don Kapitano schlug jedes Mal ein Kreuz, bevor wir uns auf den Fluss begaben.

In Pucallpa holt mich der Neffe des Bürgermeisters ab. "Nein, der ist schon im Check-in nach Iquitos." Der Neffe wohnt hier, hat ein Auto, erledigt diese Taxidienste für seinen Onkel, hatte uns abgeholt, als wir vor vier Wochen ankamen.

Der Umschlag, den die Señora noch schnell geholt hatte, den ich dem Neffen geben sollte, lieber dem Bürgermeister direkt. 'Jesus ist mein Kopilot!' steht auf einer Karte auf dem Armaturenbrett neben einem Kruzifixchen. Der Bürgermeister hält jetzt Siesta. Ich gebe den Umschlag beim Empfang ab.

Die Werkstatt der Shipebos, die ich noch besuchen wollte, hat schon zu. Der Neffe bringt mich zu seinem Haus. Ich sitze im Schatten eines Baumes neben dem Auto. "Möchten Sie Apfelsinen? Selbst ausgepressten Apfelsinensaft?" Das Haus ist ein Bretterverschlag über dem Lehmboden. Hinter dem Haus ist ein Garten. Ich sehe die Umrisse der Frau im Haus. Er lässt seinen Sohn Eis für den Apfelsinensaft holen, von sterilisiertem Wasser. 'Krieg der Dengue!' steht überall auf riesigen Plakaten. Sie kann einem das Blut aus den Aderwänden treten lassen. Immun wird man nicht. Wieder zum Hotel. Der Bürgermeister hält noch immer Siesta. Austreten, Händewaschen, Zähneputzen. Einem noch die Hand gereicht. Hierhin. Dahin. Schlangenöl. "Gegen den Rheumatismus", sagt der Neffe. Und dem Sohn verschiebt sich immer der Unterkiefer. Zu einem Heiler und noch einem, durch die Stadt. Pucallpa hat zweihundert-, dreihunderttausend Einwohner. Zum Fluss, zum 'Ucayali Naturmuseum'. 17 Uhr, Check-in. Da läuft noch nichts. Als mein Gepäck dann abgefertigt ist, ich eigentlich nur noch einzusteigen brauche, gebe ich dem Neffen einen Geldschein, verabschiede ihn. Er umarmt strahlend seinen Sohn, kauft mir noch eine Inka-Cola - entsetzliches Zeug. Der Flug wird mehr als zwei Stunden Verspätung haben. Ich muss aufs Klo. Etwas Schlimmeres - es ist Scheisse, in der es nur so von Maden wimmelt - habe ich noch nie gesehen, und ich habe viele Klos gesehen. Ich nehme das am wenigsten volle. Sie werden nur einmal pro Tag saubergemacht, morgens. Ich hatte sie auch sauber in Erinnerung. Ich wasche mir die Hände mit dem letzten Rest des sterilisierten Wassers aus meiner Flasche.

Ja, sie ist Deutsche. Wollte auf Reise mit einem Schamanen. "Sie nehmen die Bohne einer Liane und noch ein Blatt, schalten damit die Vernunftseite des Gehirns aus, machen sich auf." Der Deutsche, der seit Jahren das Hotel führt, in dem sie die letzte Nacht verbracht hat, begibt sich einmal pro Monat auf solch eine Reise, nimmt Gäste mit. Das Erdbeben mit Pucallpa als Epizentrum liess die Aquarien im Hotel springen. Fremde Geräusche herrschten. Gegluckse und Geschnarche. Dabei war sie der einzige Gast. Panische Angst ergriff sie. Das Gegluckse verursachten Äffchen, die sich ins Wasser fallen liessen, wieder auf die Bäume kletterten, sich wieder fallen liessen, das Geschnarche Schnarcheulen. Trotz all des Wissens im Nachhinein wollte sie keine Nacht länger an jenem Ort verbringen und auch nicht mehr zu dem Schamanen.

Im Hotel in Lima stehe ich lange unter der warmen Dusche. Gehe ganz früh schon runter ans Meer.

Peru, 1998, letzte Korrektur Juli/August 2016

index prosa index prosa

|